抹茶が好きで、少しずつその奥深さにハマっている、抹茶好き1年目の”わい”です!

抹茶は、「鮮やかな緑色」と「濃厚な旨味」で日本を代表するお茶の1つ!

最近ではスイーツや料理にもよく使われており、大人気ですよね!

さらに栄養も豊富なので、健康志向の方にも注目されています。

突然ですが…みなさんは、抹茶がどこで、どのようにして生まれたのか知っていますか〜?

私も抹茶は大好きなのですが、詳しい歴史についてほとんど知りませんでした(汗)

そこで今回は、”抹茶初心者のわい”が「抹茶の歴史」についてガチで調べて、まとめてみました!

抹茶の知識を一緒に深めていきましょう〜!!!

抹茶の起源

抹茶は中国で生まれ、日本に伝来したものです。

諸説ありますが、抹茶の歴史は古く、その起源は12世紀の中国にさかのぼります。

当時、中国の宋朝で粉末にした茶葉を飲む習慣が広まっていたことが始まりだと言われています。

日本での抹茶の歴史

日本での抹茶の歴史を簡単にまとめてみました。

| 1191年(鎌倉時代):栄西禅師(えいさいぜんじ/ようさいぜんじ)が日本に抹茶を伝える |

| 14世紀(南北朝時代):禅宗の影響を受け、日本で茶道が発展 |

| 室町時代:将軍足利義政の「東山文化」により茶の湯が洗練される |

| 江戸時代:千利休により侘び茶(わびちゃ)の精神が確立され、抹茶を用いた茶道が日本文化の重要な要素となる |

日本での抹茶の歴史を詳しく解説

ここからは、日本の歴史を詳しく説明します。

①鎌倉時代

日本には1191年(鎌倉時代)、栄西禅師によって抹茶が伝えられたとされています。

栄西は中国から帰国後、『喫茶養生記』(きっさようじょうき)を著し、茶の効能を広めました。

修行先である宋からお茶の種子を持ち帰っています。

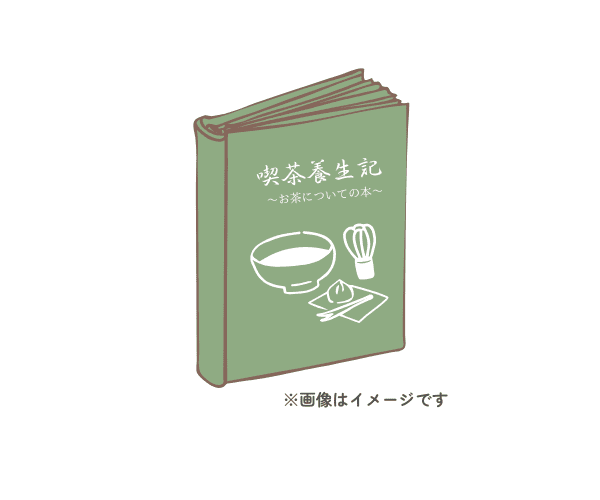

『喫茶養生記』とは?

簡単に説明すると日本最古とされる”お茶についての本”。

鎌倉時代に栄西禅師が宋に滞在していた間に、経験したことや見聞きしたことが記されているそうです。

現代のもので例えるなら、「健康本」のようなものです。

21世紀には、禅宗の影響を受けた茶道が発展し、抹茶は日本の文化に深く根付いていきました。

『喫茶養生記』で記されているもの

②南北朝時代

14世紀には、禅宗の影響を受けた茶道が発展し、抹茶は日本の文化に深く根付いていきました。

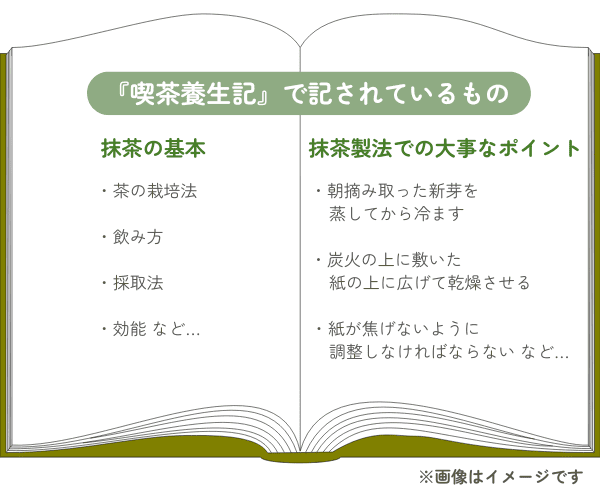

抹茶の製法は、栄西から明恵上人という僧に伝わります。

明恵上人は栄西と同じようにさまざまなお茶の種子を京都にある高山寺にまき、抹茶の普及に努めました。

高山寺は日本で初めてお茶が作られた場所として知られており、「日本最古の茶園」という碑が立っています。

茶園は京都からさらに広がり、

・伊勢・伊賀(三重県)

・駿河(現在の静岡県)

・武蔵(現在の東京都、埼玉県、神奈川県の一部を含む地域の古い呼び名)

でも栽培されるようになりました。

また南北朝時代では、『闘茶』が行われていました。

闘茶とは?

闘茶は、単なる遊びではなく、茶の鑑定力を競う真剣な勝負でもありました。

この文化は、後の茶道の発展にも影響を与えています。

③室町時代

室町時代には、将軍足利義政が「東山文化」を推進し、茶の湯が洗練されていきました。

東山文化とは?

室町時代中期の第8代将軍・足利義政が推進した文化のことを指します。

主な特徴は以下の通りです。

・時期:15世紀後半(1449年~1490年頃)

・中心地:京都の東山地域(現在の銀閣寺付近)

・特徴:簡素で洗練された美意識、「わび」「さび」の美学の始まり

・影響を受けた芸術:茶道、華道、能楽、書院造などの建築様式

東山文化の影響により、茶の湯は単なる飲み物から芸術的な儀式へと発展し、抹茶の文化的重要性が高まりました。

この時期に確立された美意識は、後の日本文化の基礎となりました。

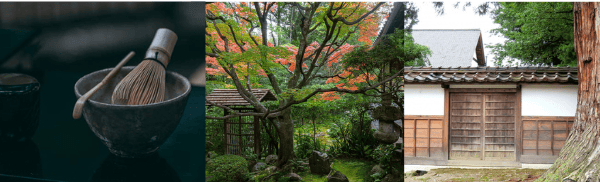

「わび」と「さび」は、日本の美学や哲学において重要な考え方です。

「わび」と「さび」とは?

わび(侘び)

シンプルでありながらも心の豊かさを感じさせる美しさを表しています。

物質的な豊かさや華やかさを求めるのではなく、シンプルさや不完全さの中にある深い味わいを重視します。

(例):古い茶器や自然の素朴な風景

さび(寂び)

時間が経つことで生まれる美しさを指します。物が古くなったり、色があせたりすることで、独特の風合いや味わいが出てきます。

(例):古い建物や自然の風景が持つ、時間の流れを感じさせる美しさ

この二つの概念は、日本の茶道や伝統文化で特に大切にされていて、シンプルながら、深い感情や考えを呼び起こすものとして、多くの人に愛されています。

④江戸時代

江戸時代に入ると、千利休によって侘び茶の精神が確立され、抹茶を使った茶道が日本文化の大切な一部となりました。

茶の湯とは?

茶の湯の目的

ただお茶を飲むだけでなく、心を落ち着け、相手との交流を深めることにもあります。

茶室の設計や道具、茶の点て方、そして『おもてなし』の心が重要視されており、

日本の文化として定着しました。

まとめ

今回は、抹茶の歴史についてお届けしましたが、いかがでしたか?

少しでも抹茶の歴史についての理解が深まり、より身近に感じてもらえたら嬉しいです!

歴史の授業で名前だけ知っていた人物が、「実際に何をしたのか」「日本人に何を残してくれたのか」を調べることで、”わい”自身もとても楽しみながら記事を書くことができました〜!

抹茶は中国から日本に伝わり、日本独自の文化として発展していきました。

知れば知るほど奥が深い。

今後も、抹茶に関する詳しい情報を別の記事でご紹介していく予定ですので、ぜひチェックしてみてくださいね!

それでは、まちゃ次回です〜!!!